議案の態度

第370回定例県議会において下記3つの議案へは賛同できないことから退席しました。この事については有権者と思われる方々から賛否ご意見がありましたので議論の経過と退席した理由を示しておきます。 第49号議案兵庫県県政改革方針の変更 第225号議案令和6年度兵庫県一般会計補正予算(第6号) 第228号議案県立大学授業料等無償化基金条例 ひょうご県下48000人の

第370回定例県議会において下記3つの議案へは賛同できないことから退席しました。この事については有権者と思われる方々から賛否ご意見がありましたので議論の経過と退席した理由を示しておきます。 第49号議案兵庫県県政改革方針の変更 第225号議案令和6年度兵庫県一般会計補正予算(第6号) 第228号議案県立大学授業料等無償化基金条例 ひょうご県下48000人の

今 社会はSNSが注意や関心を激しく奪い合うアテンションエコノミーに支配されている。今感じている多くの不信は民主主義を破壊し、社会を分断するまでに増長しつつある。 言論の自由を御旗に立て、下ネタも含めて知る権利を主張し、SNS規制やルール作りを検閲と呼び否定するアメリカ政府やその影響を受けやすい日本では 分断・混沌が更に進むことを警戒しなければならない。 動物の生態本能のよう

少し遅れた桜の開花、今日は満開です。兵庫県立但馬技術大学へ入学される17名の皆さんおめでとうございます。梅の咲くころ卒業され、今日、桜と共に新たな出会いが始まります。モノづくり・技術立県を目指す兵庫県、その基本的な技術習得を目指すのが本大学です。 「書き方と読み方は、まず教わらなければ教えることができない、ましてや人生においてをや」ローマの哲学者の言葉だそうです。新入学生にとっても

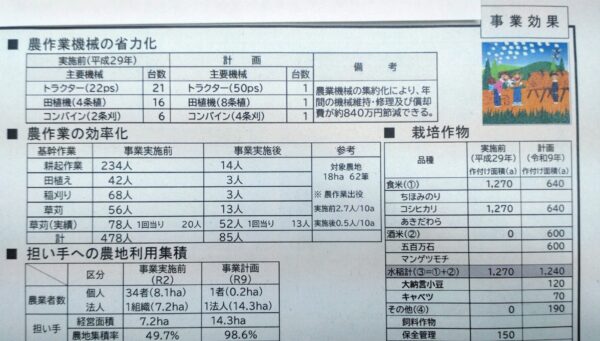

カルチャーショック 今まで農業経営を革新し儲かる仕組みを作って来なかったのか?それとも儲け以外に大切なものがあって儲けに徹すればそれが失われるのだろうか? 農事組合法人 あぐりーど玉野さんの調査に伺いました。 ■農法の特徴 水稲作付面積 水田20ha 乾田12ha いずれも直播(苗では無く種まきから育成) 契約栽培を基本として他の農家からも集荷・直接販売

R6年度、私は農政環境常任委員会に所属しています。県内各地の農林水畜産業に関する取り組みを調査したのですが、前回投稿した農魚委員会との意見交換に続き、農業者が何を考えどんな行動をとっているのか? 興味深い点がたくさん発見できました。 豊岡市 内町地区は昭和51年に団体営ほ場整備事業で21aの区画に整備した。その後の環境変化は、農業機械の大型化、農家の高齢化、担い手の減少(農家の8割

兵庫県議会/文書問題調査特別委員会 (文書問題調査報告書)bunshohoukokusho.pdf 百条委員会に与えられた権限は公式な内部資料要求、証人尋問、その他です。その他とは必要と思われる調査手法など自主的に決められることが含まれます。私達は司法に代わる権限を与えれれタ訳ではありません、選挙で選ばれた県民代表としての立場で調査することになります。 当然、証

3月4日最後の百条委員会が開かれました。協議会で審議してきた報告書案を全委員で了承しました。その後全委員合立ち合いの下で報告書が議長に手交されました。 以下報告書抜粋 ■運営 ア 委員会の会議は原則公開とし、インターネットによるライブ中継及び録画配信を行う。ただし、公開することにより事実関係が解明できないおそれがあるとき、個人のプライバシーに関わるとき

県下各地の農業委員会会長12名と農業会議会長他2名、そして議会からは自民党農政環境部会8名が参加しました。 まずは各会長さんからの意見を戴きました。ほぼ要望でしたが、項目は下記 農業地域計画については今年度中に約80%の集落や法人で完成予定 その上で計画策定や更新に専門員派遣他支援が必要 農地整備面積要件は地域差があり公平な制度に 水田の五年水はりルールの

ひょうごチャンネル | 2024年12月26日(木曜日)知事定例記者会見 https://youtu.be/b6vWNtIIrVc?t=2889