兵庫県議会議員みなみ但⾺選出 藤⽥ 孝夫(ふじた たかお) オフィシャルサイト

ひとり言

一年振りのコンバイン、親戚の田で稲刈り中。孫にも手伝わせるというより我が家の食料安全保障を理解させる。(無償提供してもらっている)

今年は栽培面積が増えたようで、籾乾燥機や精米後の冷蔵庫に入らないらしい。調整は稲木は立てないけど自然乾燥にするとか。これはこれで旨い米になるかも知れないと期待が膨らむ。

■まず基本的データ

2024年世界の穀物輸出量は小麦2.1億トン トウモロコシ1.9億トン コメ0.6億トン

生産総量における輸出割合(貿易比率)は小麦26% トウモロコシ16% コメ11%

コメの品種は熱帯亜熱帯地域で栽培できるインディカ米と温帯地域のジャポニカ短粒米・カリフォルニア中粒米

世界生産量はインディカ種米は4億7千万トン、ジャポニカ種米は7千100トン

その輸出量はインディカ種米が4600万トン ジャポニカ種米は233万トン (日本の消費量約700万トン)

つまりジャポニカ米の国際流通量は全体の5%です。

■ジャポニカ米輸出

日本の米輸出量は直近10年で4500トンから4万5000トンと10倍の伸び(14億円から120億円へアップ)

日本食ブームもあり、海外、特にアジアへの輸出は増加が著しい高所得者層など市場が拡大している。

(以上参照抜粋 日経やさしい経済学、作山巧教授)

■コメ価格の報道

政府の物価指数は全国的な調査で平均値を示すことに意味がある。「店頭価格お米5キロが4000円」とか報道されます。しかし実態は4000円より安い2000円代のお米、5000円代のお米も店頭に並びます。但馬の道の駅では新米5キロで3000円代が多くみられました。 つまり平均価格だけ聞けばお米は高いと感じるでしょう。実際には高い米、安い米があるのです。

米が不足するから増産せよ となると大規模農地が有利です。では中山間地の棚田みたいな小さな水田はどうなるのか? 下水処理水を含まない、人里の一番上流にある山水だけで栽培したお米の価値は、その労力比率に即した価格に設定し、市場がその価値を認めてもらう必要があります。 さて味覚に加え、何をデータとして優位性を示すのか?

コノトリ米のような解りやすい説明が棚田米や狭小水田米には必要です。

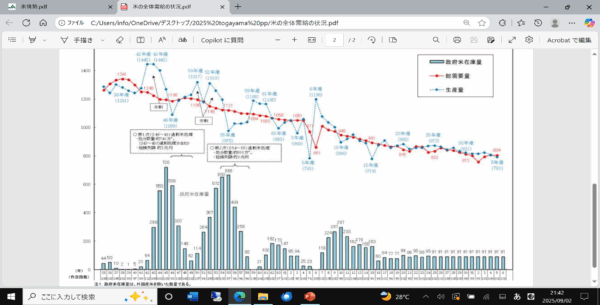

下の図は日本の年別お米生産量と消費量です、需要と供給の数値が毎年入れ変わっています。市場で米不足の翌年は生産量が増え米が余るのです。マーケティングではおおよそ全ての市場流通品がこのS字カーブを描きます。さらに注目点は最下段の棒グラフ、政府備蓄米です。需給のアンバランス度合に応じて備蓄量が増減しています。 これがお米の不足に対する備えであり、価格高騰を抑制する、あるいは低廉なお米を必要な人に届けるためでしょう。

ひとり言最新記事10件

- 2025年12月21日

県政・市政だけではない権力行使の行方 - 2025年10月07日

お米について少し考える - 2025年06月07日

執行権と決議権 - 2025年05月25日

県庁舎建替え3年間の空白 - 2025年04月28日

議案の態度 - 2025年04月03日

リーダーとアイドル - 2025年02月22日

阪神淡路30年の県政 - 2024年11月14日

百条委員会中間報告 - 2024年11月13日

選挙は民主的か? - 2024年09月13日

これからの議論順序