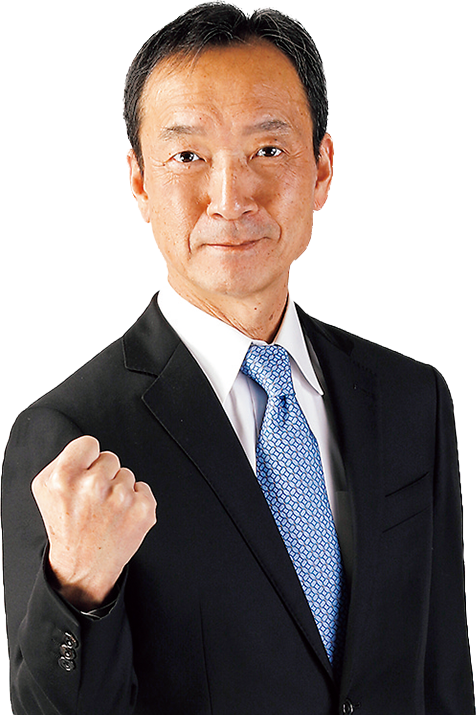

兵庫県議会議員みなみ但⾺選出 藤⽥ 孝夫(ふじた たかお) オフィシャルサイト

ひとり言

- HOME

- ひとり言

ひとり言最新記事10件

- 2025年04月28日

議案の態度 - 2025年04月03日

リーダーとアイドル - 2025年02月22日

阪神淡路30年の県政 - 2024年11月14日

百条委員会中間報告 - 2024年11月13日

選挙は民主的か? - 2024年09月13日

これからの議論順序 - 2024年07月01日

R6但馬地域政策懇話会 - 2024年06月12日

自民党県議団の立ち位置 - 2024年06月10日

自民党県議団総会 - 2024年04月30日

政治と金、静かで深い批判