ロシア制裁決議とは

■ 新型コロナ感染やロシア軍のウクライナ侵攻で被害を受けられた全ての皆さんにお見舞い申し上げます。 ウクライナ侵攻へは断固抗議する決議が多くの地方議会で盛んです。人の命を尊び人に寄り添う意味ある態度表明です。但し同時に私たちはこの決議で負わなければならない負担と覚悟を想像せねばなりません。 ■ それは我が国が参加するSWIFT(国際金融制裁)の影響度、即ち返り血です。 &nb

■ 新型コロナ感染やロシア軍のウクライナ侵攻で被害を受けられた全ての皆さんにお見舞い申し上げます。 ウクライナ侵攻へは断固抗議する決議が多くの地方議会で盛んです。人の命を尊び人に寄り添う意味ある態度表明です。但し同時に私たちはこの決議で負わなければならない負担と覚悟を想像せねばなりません。 ■ それは我が国が参加するSWIFT(国際金融制裁)の影響度、即ち返り血です。 &nb

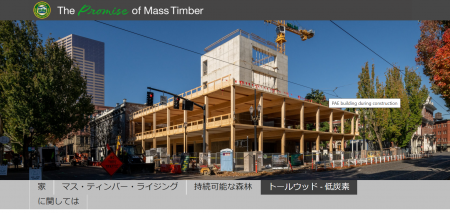

トールウッド - 低炭素 - 質量木材の約束 (odfmasstimber.com) この度、オレゴン州政府森林局が、木材建築の方がコンクリート建設に比べて 二酸化炭素排出量を低減できること等をデータを示しつつ紹介し、当地の最大 産業の一つである林業振興にも繋げるプロジェトを発表しました。Googleで 日本語翻訳を選んで頂けると、全てのページが日本語でご覧になれますので 、

■ 神戸新聞但馬総局主催の懇話会です。講師は㈱やまとごころ代表、村山慶輔氏です。 気になった部分、ポイントは以下 ■ コロナ感染症の終息次期予想はいつか? アジア圏が慎重な回答で2024年~2025年というのが多い。(オミクロン株の蔓延速度が速い) 旅行関連大手の調査によると、行きたい都市ベストの中に東京、大阪、京都は常連上位、国別でも日本は第3位。つまり魅力度も日本は上位

■ 令和2年度決算審査でも取り上げた農政課題は以下3つでした。 1.環境創造型農業の展開 2.国際水準に対応した環境創造型農業へのレベルアップについて 3.ひょうご認証食品について 他に農業関連では、企画県民部の質疑で「特定事業協同組合の取りくみ:季節労働等の複数組合わせを確立・支援する事業」について、労働集約型で安定的な職になりにくい農業就労環境

(1) 県庁舎等再整備の議論の手順の妥当性、評価について 選挙の解り易い争点は巨大投資事業に賛成か反対か?かつて神戸市長選挙も関西にも必要とされた大型海上国際空港を神戸に造るのか、神戸には要らないと判断するのかが問われました。伊丹の大阪国際空港の廃止論もマスコミ発信で世間を騒がしましたが何処かへ消えてしまいました。 そして今、市営神戸空港の利便性向上は兵庫県や神戸の発展に欠かせないとの

YB fab 養父市民交流広場のことを言うそうです。 ホール、公民館、図書館、公園の複合施設です。9.11から20年、9.12は養父市にとっても新しい街作りの記念すべき日となることを期待します。 税金を投入する公共建築物は、その発案・場所決め・設計・レイアウト・市民の活用目的などその建築に係る全てを議論することから始まる。これこそが解り易い究極の市民参加です。

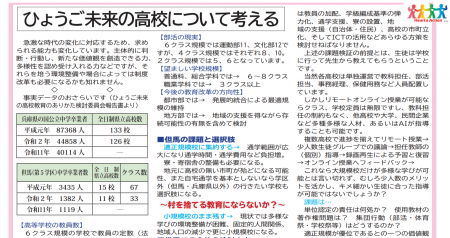

■ 急激な時代の変化に対応するため、求められる能力も変化している。主体的に判断・行動し、新たな価値観を創造できる力、多様性を認め受け入れる力などですが、それらを培う環境整備や場合によっては制度改革も必要になるかも知れません。 事実データのおさらいです (ひょうご未来の高校教育のありかた検討委員会報告書より) 兵庫県の国公立中学卒業者数 全日制県立高校数

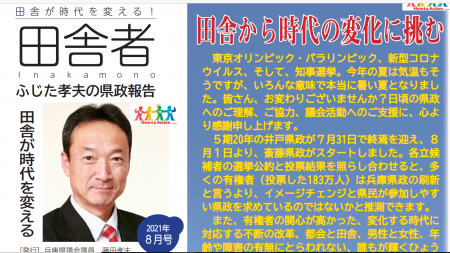

■ 投稿が遠ざかっていました、事情はお察しの通りです。田舎者挨拶の通り8月1日より斎藤県政がスタートしました。 ■ 「起こったことは変えられない、しかしそれをどう受け止めるどうするかは変えられる」 ■ 東京オリンピック・パラリンピック、新型コロナウィルス、そして知事選挙、今年の夏は気温もそうですが、いろんな意味で本当

コロナ禍で住宅建築戸数が大きく減少しセーフティーネットのパルプ・べニア材需要も低迷しました。木材市場での原木最低価格は令和2年6月八鹿木材市場で杉1立方メートル6200円でした。林業木材業界では先行き不安が募りました。この価格では搬出・輸送・市場・手数料が捻出できません。 ■ 一時仮置きする土場の開設や、供給量を抑えるため木材搬出しない事業を前倒し実施するなど、林務課におかれましては迅速に対応

昨日で東日本大震災から10年が経過しました。26年前阪神淡路大震災を経験した兵庫県への期待の大きさは、現地に行くたびに復興に携わるスタッフや避難されていた人達から感じました。また現地がどう変わったか見たくなっています。被災地の人々にとって兵庫県は、少し前に同じ経験をしたが復興を成し遂げた所、被災の記憶が未だ風化していない所だと思われたのでしょか? 東大名誉教授・御厨貴氏は10年の節目に以下のような

1 産業立地促進の評価について 兵庫県産業立地条例は平成27年4月1日に産業集積条例を改正し、県内全域での幅広い産業立地を促進するため、施行されました。以降、これまで支援対象の拡充など見直しが行われています。特に、令和2年4月から、対象業種を製造、運輸、卸売、建設などに加え 小売り、宿泊、ホテル旅館飲食サービスなど、ほぼ全業種に拡充されました。さらに、令和2年6月より新型コロナウイルス感染症の影

1 安全のための組織改編について 兵庫県で最も安全な町は佐用町、二番目が養父市、三番目が朝来市、警察官一人当たり刑法犯認知件数や人身事故発生件数ではそうなっています。 一番危ない地域、一番暇な警察署は敢えて言いません。警察再編の資料では現在、警察官一人当たりの対応件数が約8倍の開きがあることが書かれています。 ■ ストーカー・DV、各種虐待等の人身安全関連事案、特殊詐欺、サイバー犯罪、といっ